男孩可以穿粉色、裙裝、玩洋娃娃,這不代表他有個女孩的大腦/靈魂、生錯性別。他可能只是這樣打扮或玩這些覺得好玩有趣,還未有性別意識之下好奇的嘗試,或者純粹覺得該服飾好看。

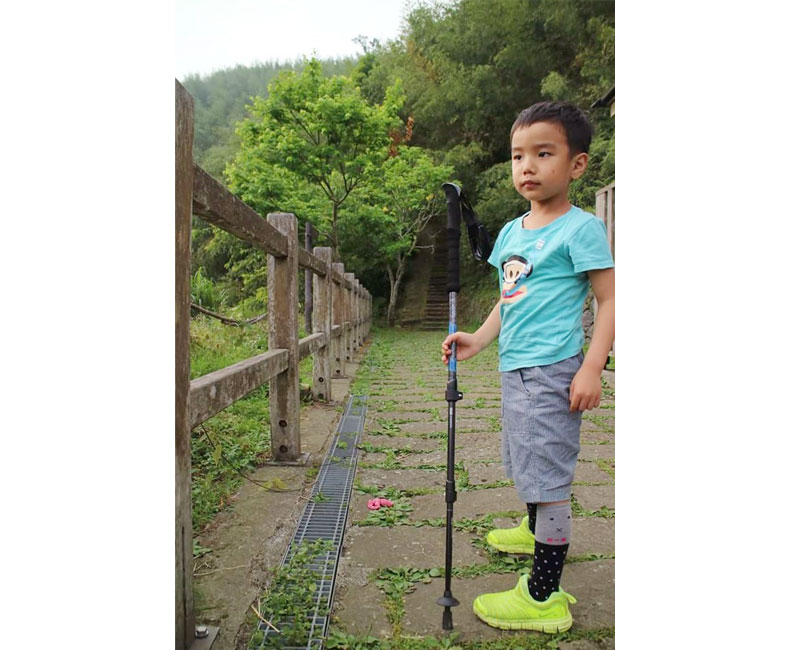

女孩可以穿藍色、打扮帥氣中性、玩消防車/火車/遙控汽車/飛機,這不代表他有個男孩的大腦/靈魂、生錯性別。他可能只是覺得這樣打扮或玩這些好玩有趣,還未有性別意識之下好奇的嘗試,或者純粹覺得該服飾好看。

打扮偏陰性的男孩可能是但不一定是男同志,打扮偏剛毅的女孩可能是但也不一定是女同志,個性/性格、打扮與性向無關。許多孩子稍微大一些之後就會多少有些轉變、維持相對較為穩定的喜好風格,不管他們成年後是否繼續兒時的打扮和興趣喜好,重點在於支持鼓勵他們找到適合現階段的自己、可信賴的社交圈發展友誼,並且在轉變期持續支援他們尋找可信賴的友誼。

遊戲、玩具和服飾不應分性別,服飾只應以風格劃分區域。親密關係中重要的是兩人彼此是否在情緒上能互相理解同理、互相支援彼此生活,而不是雙方的性別或打扮是否「互補」。

不管孩子如何打扮、喜歡玩什麼玩具、遊戲、有什麼興趣、喜歡什麼性別都很正常(《異同之外》將金賽的七個結果擴張分為生活方式和感情偏好、性行為三個層面更貼近現實),他們日後為獨立所需要的自理/生活/人際(有能夠談論自身脆弱面、與之求援的朋友(同性為主體異性為輔))&衝突處理/自我情緒照顧(成為有能力解決問題、維持長期同(異)性友誼和親密關係、能站多角度思考事情、情緒穩定的成年人)/賺錢能力(至少有能力養活自己)的及格標準是一樣的,個人作為一個成年公民對社會/組織新家庭的責任(家務和簡易居家修繕/經濟/育兒責任各半)和作為個人的美德要求也不分性別性向,因此孩子的性格/個性、打扮和選擇的玩具、遊戲,並不影響孩子成年後該負擔的責任。培養孩子具備應付這些挑戰的能力就是教育的目標。

最糟糕的問題皆來自對成年時期應當具備的能力模糊的標準,以及缺乏處理生活挑戰能力造成的悲劇,而不是來自打扮或喜好(變色是種利於生存優秀的變通力)

孩子的性別認同需要家長的肯定和保護,他們天生的品質和喜好需要引導、讚美和鼓勵發展,家長也需要支持性的社會網路協助他們度過支持基於生理性別(sex)或社會性別(gender,即性別角色,包括二元性別分工分系/二元性別氣質論(規定、強迫某個性別展現出特定品質,如男主動叛逆堅強不能哭/女被動順從軟弱不能表達憤怒..等等,造成性別這個詞實務上被扭曲為性格/個性同義詞(簡言之,全世界只存在、也只允許存在兩種人,喜怒無常暴躁霸道的施虐男和被動順從軟弱的受虐女),壓抑、漠視個人獨特性的問題))的性別刻板印象的龐大社會壓力。